|

12/7

頭部の加工、あまり進んでいません。

今回は、決まるとカッコ良いですが、すごく面倒で地道な作業。一発で決まるスリット加工をご紹介します。かなり応用利きますから是非トライしてみてください。

側頭部のミサイルポットの加工を例としてご紹介します。胸のバルカン?上部のスリットもこの方法で加工しています。

①. まずはスリットを入れたい開始位置終了位置に小さな穴を空けます。空ける穴は仕上がり最終幅になります。今回は0.5mmで穴を空けました。プラ板は0.3mmを使用しています。

②. 次に空けた穴同士をプラカッターで裏に貫通するまで筋彫りします。ポイントは、空けた穴の中心同士を筋彫りする事です。仕上がりが左右される重要な作業です。慎重に行います。

③. 貫通したわずかな隙間にカッターを割り込ませ、刃先の鋭い部分をスリット間を何度も移動させる様に使い、慎重に削っていきます。この時、カッターの刃は折った直後で刃の側面が錆びてたりすると綺麗に削れます。この作業を裏表から行います。ここでのポイントは、カッターの刃の部分を使わず、折った直後のザラザラした部分を使って削る事です。ほぼ希望間隔になったらカッターの刃を直角に立てるようにしスリット間を何度か移動させて一直線になるように削ります。①で空けた穴より広く削らないでください。

④. 大体希望の幅になったら、スリットにドリルを差込みスリット間を何度も往復させ幅の確認と不足部分をドリルの刃の側面を使い削ります。ここでの注意は、③の加工作業でスリット側面がほぼ一直線になっていないと、最終的な仕上がりがいびつになります。ご注意ください。

⑤. 裏表を淡水ペーパーで軽く磨き、バリを取り除いて貼り付けたら、完成

クリックすると拡大表示します。

12/14

ランドセルに着手しました。

まずは、厚紙で大まかな形を作成後1mmプラ板3枚を使用して側板を作成します。

寸法はゲームに付属の設定を見ながらフィーリングで作ったのではっきりしません。

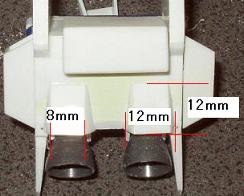

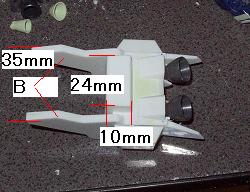

ランドセル本体はノーマルランドセルから背中取り付け部分を切り出し、28mm幅の1mmプラ板から右写真のように張り合わせました。背中の小さな箱は幅24mmで作成してます。バーニアは、壽屋のバーニアの一番大きいものを使用し、ジョイント部は0、5mmプラ棒と8mmプラパイプの組み合わせです。

12/21

ランドセルの加工が進んでいないのはなぜか・・・ 複製品により2号機3号機を作ることを考えており、パーツ構成と型取り時の分割に悩んで全く手に付かなかったのです・・・が、悩んでいても始まらないのでとりあえず加工を始めました。

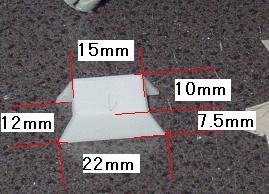

左が先週のパーツをプラ板より切り出すときに用いた型紙です。少し大きめに切り出したら背中に当てて不足分を貼り付けたり、不要部分を切り落としながら作ります。写真の中にある寸法が半端な数値が多かったのはこの為だったんですね~

納得いく形になったら1mmプラ板に貼り付けて合計6枚切り出します。更に、側面バーニアの凹みを0.5mmプラ板で作るため0.5mmプラ板を2枚。合計厚みは3.5mmになります。切り出し面を滑らかに削りますから、タップリと接着剤をつけて貼り合わせてください。 貼ったものは先週の左写真です。メインバーニア取り付け部は、最終的には使用をやめてしまいました。

|

因みに、5mmプラ棒の切断面を綺麗に削るには左の写真のように8mmプラパイに通してパイプごと削ると簡単に綺麗に削れます。

|

|

|

|

|

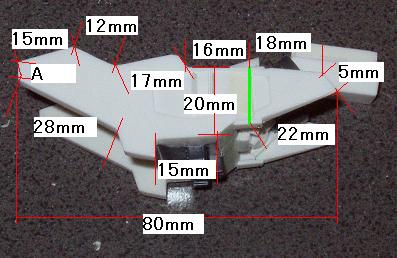

最終寸法はこんな感じになりました。

上段右は、ランドセル側面のパーツです。バーニアはまだ付いていません。

上段真中写真の「B」は本日更新分のプラ板より削りだしたパーツです。

右の「A」部は後にスラスターに改造します。又、緑線の部分で一旦分割し、ヒラヒラ動かす事ができます。

型紙より5mm延長しました。 |

途中結果。パーツは仮組しております。クリックすると大きな画像で見れます。

1/2

さて、加工が一段落して下地作り中です。

少し前に発売されたModelGraphix1月号に哀原氏の下地処理が載っておりました。要約すると、

320番ペーパーがけ→溶きパテ→600番ペーパーがけ→サーフェイサー→塗装

の様です。なるほど、プロらしい完璧な仕上げ方法だと感心しました。私の場合、アマチュアですので、いかに安く完璧に近く仕上げるかを第一に考えております。そこで私が今までしている手順は・・・

320番ペーパー→(ポリパテ部分にのみ溶きパテ)→1000番ペーパー→塗装

と、目の細かいペーパーで仕上げをする事で塗装によってサーフェイサー工程を兼ねさせています。確かに氏がおっしゃっている様に「溶きパテを乗せる事でペーパーをかけた位置をハッキリさせる・・・」には同感です。ですが、私アマチュアですので最終的なサーフェイサー吹きが梨地になってしまいまして・・・再び目の細かいペーパーがけ後に塗装というケースがヒジョーに多いもので今のような手順になっております。(要するに、サーフェイサー吹きがへたくそで、失敗すると高い金出したサーフェイサーを削らざるを得ず、勿体無いと・・・)

因みに、サーフェイサーの吹き方についても記述がありました。皆さん見ました?

下地作りと同時に行っているランドセルのバーニアの作り方をご紹介しましょう。作成に時間がかかりますが、好きなサイズに作れます。おこずかいに余裕のある方は、壽屋のバーにアセットなどを買ったほうが早いです。テクニック編をご覧ください。

1/12

いまだに下地つくり中です。(-_-;)

ごらんのような状態です。ふくらはぎ部分ですが、ポリパテを多量に盛った部分にこのまま塗装するとプラスチック部分と、ポリパテ部分に仕上がりの違いが出てしまう事があります。仕上がりの違いとは塗装後の質感がプラスチック部分と明らかに違って見えるのです。そこで今回500番ペーパーで表面処理後→溶きパテ→1000番ペーパーがけ→サーフェイサー。基本色ホワイトの3号機の塗装を意識してサーフェイサーは、タミヤファインサーフェイサーホワイトを使用しました。ここまでで、表面処理が終了している筈だったのですが、窪みが目立った為パテを彫刻刀でを擦り込み1000番ペーパーがけ終了時の様子が左です。この後再びサーフェイサーを吹き付けてかるーく1000番ペーパーで磨いて終了予定です。

今までの段取りの悪さが露呈してしまいました。塗装までもうしばらくお待ちください。

よろしければ、次回作のアンケートにご協力ください。<m(__)m>

1/18

さて、ページがずいぶん長くなり、アンケートでも「読み込みが長い」とのご意見がありましたので塗装編を別ページとします。表面処理等塗装以外についてはこちらのページに記述します。よろしくお願いします。<m(__)m>

2/1

お久しぶりです。表面処理の仕上げに使用しているサーフェイサーですが、かなりきめ細かく、濃度が薄めです。その為、1度で済ませようと少し長い時間吹いていると、たれが発生しやすいようです。それと、渇きが若干遅いですね。成分をチェックしてみるとアクリルでした。どうりで・・・

さて、別ページで塗装を・・・と言っておきながら早くも約束破り。(^^ゞ インナー部(グレー部分)の塗装に入りました。ダークグレー + フラットベース でつや消しにして筆塗りです。  写真は膝から踝までを塗装後に足部分を張り合わせたところです。この後接着剤が乾いてからパテ盛し、表面処理後塗装となります。 写真は膝から踝までを塗装後に足部分を張り合わせたところです。この後接着剤が乾いてからパテ盛し、表面処理後塗装となります。

因みに塗料は、使用前に買ってきた塗料ビンに直接ブレンドしています。Myセオリー通り2倍に薄めました。

「GUNZE SANGYO」とラベルに印刷されている事にお気付きでしょうか?10年前に買ったものです。まだまだイケます。

2/8

つま先は、モンザレッドにフラットベースを混ぜて半つや消しにしました。ところがぼやぼやーとして写真にうまく色が出ません。ちょっと赤すぎたかなーと思っています。塗装はエアツールを使って行いました。何せ未熟なので紹介はまたの機会に。

足と、すねをつないでいるシリンダーはクロームシルバー(タミヤエナメル)を塗りましたが、足のスイングによってご覧のように擦れて剥けてしまいました。因みにホワイト部は下地作りに使用したファインサーフェイサーです。この色で良いかなと思うくらい色味ばっちりです。

ところで、ふくらはぎですが、淵は、ポリパテでできています。ところが思っていた通りこれがもろい・・・手が滑ってテーブルの上に落としたり、組み合わせて密着を確かめているだけでエッジが欠けてしまいます。また、十分乾燥させたつもりですが、肉引けが激しいですねー・・・そんな訳で、塗装を始めようとすると引けが気になり再加工→表面処理→またまた発見と・・・進行が遅いのはその為です。申し訳ない・・・<m(__)m>

落ち着いたところで複製品を作りますかねー・・・

ところで、この部分とてももろく欠け易いので、気をつけてください。私は、もう10回以上折ってます。一度欠けると、ハッチを上下させるだけで「ポロッ」と逝ってしまいます。陸戦ガンダムを作る人はもちろん。陸戦ジムも同様です。

襟はポリパテを裏打ちし後部と前部を絞りボディの隙間はジャストフッテイグ製法で埋めています。

|