|

| FILE4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 6/18 マイブームの金属素材を使って、二ノ腕のシリンダーギミックを作成しました。 加工した金属パーツをプラスチックと接着するには、当然ですが瞬間接着剤を使用します。 それ程難しい加工ではありませんので、是非トライしてみてください。 用意した材料は・・・5mm真鍮パイプ、3mmアルミパイプ、2mmプラ棒、3mmプラ棒。 工具は・・・カッター、パイプカッター、ドリル各種、ピカール金属(あれば)

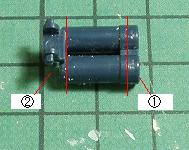

まずは真鍮パイプをカットしてシェルケースを作ります。 パイプが細ければカッターで切断可能ですが、3mmを超えた真鍮パイプでは多分無理。パイプカッターを使用したほうが切断面が綺麗です。 真鍮パイプは11.5mmで4本切断します。 パイプは切断前にピカールで磨いてあります。また、切断時に擦れて傷がつかないようにセロテープを巻いて保護してます。

そこで、3mmプラ棒芯にしてます。 シェルケースの完成写真が下の右です。 左側に出っ張ってる白い部分が3mmプラ棒の芯。 右側のグレー部分は写真左上で切断した①を接着してます。 右上のように中央に穴を空ける際、計算では淵の厚みが約1mm。極力力をいれず壊さないように注意してください。

元のシャフトは根元の僅かに膨らんでいる部分を残して写真赤線部で切断します。 切断したらこちらも取り付け強度を保つため切断面の中央に2.2mmドリルで穴を開け、2mmプラ棒を接着します。 何故2.2mmなのか・・・深い意味はありません。2mmプラ棒を取り付け時に簡単かなと。 因みに0.1mm間隔で売ってました。2.2mmではちょっとだぶつきましたが、シェルケース側との間隔調整が楽でした。 また、3mmアルミパイプはやわらかいので、カッターで切断しました。 肉厚0.5mmで内径2mmの筈ですが、どんなにねじ込もうとしても2mmプラ棒が入りません。2.2mmドリルで内径を広げ取り付けました。 こちらも切断前にピカールで、「これでもか!」と磨いてあります。 全長約10mm。

はい、完成です。 どうですか!このゴージャスな輝き。(^o^)丿 塗装に凝るよりも簡単・・・じゃないか・・・リアルです。 金属パーツの曇り止めとして、クリアーを表面に塗っています。 そう言えば、先週GWを参考にして胴体に溝を掘りました。 0.5mmプラ板を両面テープで貼り付けPカッターで刻むと簡単です。 7/2 塗装に気を使う季節がやってきましたね。 週末雨が降ると作業が進みません。困ったものです。(-_-;)

今日は足に戻って半円形の膨らみを加工しました。 足外側の1つ目の膨らみの向きがどーしても気になってたので・・・ 膨らみは3mmプラ棒から削りだしまが、ここでちょっとしたコツを・・・。 プラ棒を半分まで削る場合、パーツが小さい為、力のかけ方が難しく気が付いたらつめを削っていたなんて事ありますよね。そんな場合左写真のようにマスキングテープを、力をかける親指に巻きつけます。親指の原は、わざとしわを付けて巻き、滑り止めにします。 こうすれば怪我を気にする事も無く、思い切って力をかけられます。

建築模型用にPlastruct社や、エバーグリーン社から発売されているプラ材は、驚くほど様々な形状がラインナップされており、苦労して加工する事がバカバカしくなります。 ただちょっとお高い・・・近所のジョイフルホンダでは、Plastructプラ材が2割引で買えるのでたまに使います。今回は紹介のみ。

上の位置は変えず、下をやや後ろ向きに貼り付けるとスピード感が出て良いかな・・・ 7/30 ずいぶん怠けてしまいました・・・梅雨が長すぎるんですよ~(-_-;) でも、そろそろ明けそうですね。

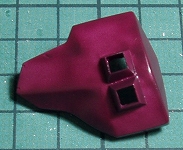

前回度同様に、表面処理の都合上削り落としてしまった半円旧の膨らみを取り付けました。 スネ部分は1.5mm幅0.8mm厚プラ板で膨らみを貼り付けたらサンドペーパーで角を落とし丸く仕上げます。 肩は、2.5mm半円プラ棒を貼り付けました。 裾部分と同じく局面になっているので瞬間接着剤と流し込み接着剤で接着します。

更に、貼り付けたバーニアは内側をくりぬいて2重構造を目指します。

実は、表面処理をしていて2度ほど割ってしまい、補強も兼ねてます。 少なくて申し訳ありません。 今日はこのへんで・・・ 8/19 いや~暑い(-_-;) しばらく新潟に帰省してました。 向こうはこちらより熱い! 様々な理由をつけて更新を怠けてきましたが、そろそろこいつを仕上げなければと、重い腰を上げました。 さて、問題は赤塗装です。 今一つ、ナイスな塗装法を思い付かずネットを彷徨っていましたが、とりあえず試してみました。

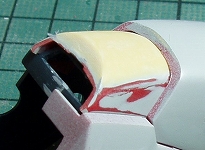

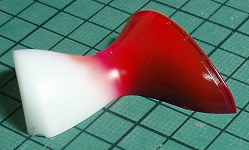

キュベレイの腕で試しました。 まずは、先端部全体に薄めたワインレッドを吹き付け。 そして、写真の、向かって左側半分に塗装カップに残ったカラーに黒を筆先分付け足して吹き付け。 その後、薄めたワインレッドと、黒を混ぜたワインレッドの境界線を中心に、左右方向にこれでもかとシャインレッドをボカシ塗りし終わったのが、左写真。 なんとなくいい感じ。(^o^) 決して、照明効果ではありません。 名づけて、『似非マックス塗り』 気になるのは成型色が白である事。サザビーに塗ったらどうなるでしょう・・・

実際はもっと暗い色ですが、カメラ写りを考えるともっとグラデーションを強くしたほうが良いようです。 けど、完成品を飾ることを考えるとこれ以上は・・・ さて、『似非マックス塗り』その途中経過写真を紹介します。

最終的に赤で仕上げますので、1回目の塗装は、ワインレッドにかなり黒を混ぜた後、2倍くらいに薄め、影を残したい部分を狙って吹き付けました。 結果、影があまり残りませんでしたので、もっと黒に近い赤で良かったようです。 この時点では『こんなンでちゃんと仕上がるのか~』とかなりブルーでした。しかし!右写真が塗装後ですが、殆ど気にならない仕上がり・・・ 2度目の塗装はシャインレッドを約2倍に薄め、吹き付けつつ乾く位にエアブラシのノズルを絞り気味にし、明るくしたい部分を中心に吹きつけ、最後に全体的に吹き付けました。 下地の色と、写真写りは今後の課題です。 試し塗りで行った薄めたワインレッドのべた塗りはしませんでした。 9/6 さて、塗料の乾く時間を利用して、首周りの動力パイプを作り直しました。 初めはそのまま使うことを考えていたのですが、パーティングライン処理がどうにも綺麗に行かず、ブチキレてしまいました。(^^ゞ

襟足のパイプ接続部は、3mm角棒と0.3mmプラ板から作成。このユニットとパイプの接続部は、3mmアルミパイプを5mm程に切断後、電動ルーターに挟み込み回しながら切り口を面取り。 最終的に1.5mmに切断し取り付けました。 取り付け部は3mm高さを増して延長した襟に合わせました。 現在、頭を修正中。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ←Back | Home | Next → | |